[과철이] Lec 22 - 과학적 세계관과 낭만주의적 관점의 대립 : 자유의지와 자기인식

Precaution

서울대학교 김영 교수님의

과학의 철학적 이해23-2 의 Lecture note 입니다.

과학적 세계관 vs 낭만주의적 관점

결정론 vs 비결정론.

과학적 세계관에 따라 결정론을 받아들인다면, 우리의 지유는 부정될 수밖에 없는 것 아닌가?

과학자(modernist)이 결정론적 세계관 : 이 세계의 모든 사건은 필연적 법칙성에 따른다.

이 세계는 완전히 질서 잡힌 세계(cosmos)로 순수한 우연성은 존재하지 않는다. (인간의 의지와는 무관한, 무차별적 법칙이 관통하고 있다.)

기적, 우연 (무질서의 틈새)는 존재하지 않는다. (우연이란 무지의 다른 이름에 불과하다)

낭만주의자의 비결정론적 세계관 : 모든 사건이 필연적이진 않고, (순수한 우연성이 존재) 무질서의 틈새를 통해 인간의 의지적 개입(자유의지의 발현)이 가능하다.

- 결정론과 자유의지는 양립불가능한가? (하나를 배제해야 하는가?)

- 모든 것이 필연적 법칙에 종속되어 있다. (이 세계에 우연성이란 존재하지 않는다.)

- 모든 것이 필연적 법칙에 의해 종속된 것은 아니다. (이 세계에는 우연성이 존재한다.)

가정 1

가정 1에 의하면, 우리는 “자연적 필연성”의 노예에 불과하며 우리의 자유는 존재하지 않는다. 자유의지가 존재한 것처럼 느낀다고 해도 그저 느낌에 불과할 뿐이며 모든 행동은 물리적 조건과 필연적 법칙에 의해 이미 결정되어 있는 것이다.

숙명론(운명론)을 받아들일 수밖에 없다. (필연성을 이해하고 받아들이는데에서 마음의 위안과 안정, 평온을 느끼는 것이 우리에게 허용된 유일한 자유로움이다.)

의지에 따른 목적의 실현은 애초에 불가능함.

철학사의 사례들 : 장자, 스피노자 (과학의 발전 이전에도 이러한 관점이 존재)

이러한 세계 속에서는 모든 것이 비극이 된다. 모든 것이 완전히 결정된 세계에서는 웃음이 존재할 여지가 없다. (웃음이란 틈, 여지, 갭, 비약에서 나온다.)

“똑바로 응시할 때 웃음이란 없다” -토마스 하디

가정 2

낭만주의자의 가정 : 우리가 완전히(혹은 상당히) 비결정적 세계(순수한 우연의 발생)에서 살고 있다고 하자.

즉 순수 우연이 발생하게 되면 우리 행동의 결과는 언제나 예측 불가능한 것이다.

우리가 자유의지를 가지고 있다고 하여도 순수 우연성(우리가 이해할 수 없는 요소)의 지배를 받고 있기 때문에 우연성의 노예가 된다.

그저 행동하고 자연의 처분을 기다릴 수밖에 없다. (성공한다면 운이 좋은 것이며, 실패한다면 운이 없는 것.)

이런 세계 속에서는 모든 것이 코미디가 될 수밖에 없음. 이유를 알 수 없이 어그러지는 행위와 예측에 대해 웃음 이외에 무엇으로 대처하겠는가.

자유의지와 결정론은 배타적이지 않다.

필연적 법칙성(결정론)과 자유의지가 배타적 개념이 아니며, 이 둘은 동일한 수준(레벨)의 카테고리(범주, 개념)이 아니기 때문이다.

그러나 이러한 자유의지에도 불구하고 자유의지에 대한 지적인, 철학적인, 과학적 의문이 남을 것이다.

우리의 뇌를 해부하는 메스 끝에서 우리의 자유의지를 발견할 수는 없다. (자아를 정확히 구분해낼 수 없다.)

우리는 이 세계를 완전히 이해할 수 있을까?

자유의지의 문제에서 자기인식의 문제로.

우리는 자유의지가 있을까? 라는 문제를 우리가 자유의지를 가지고 있는지 알아낼 수 있을까?라는 문제로, 그리고 “우린 우리 자신에 대해 어디까지 알 수 있을까?” 라는 문제로 전환됨.

우리가 이 세계를 완전히 이해한다는 것은 나 자신을 완전히 이해한다는 것을 포함하고 있다. (나도 이 세계에 속해 있으므로)

우리 스스로 그 자신이 만들어진 원리를 이해하는 것을 포함한다.

뇌에는 물리적 화학적 작용밖에 존재하지 않는데, 물질(육신)이 자기자신을 이해하는 것이 가능할까?

뇌가 자기 자신의 원리(자신의 형성 및 작동 원리)를 이해한다. 그 원리 자체가 자신을 이해하는 원리를 포함해야 함.

기본적으로 유전자는 자기 자신을 이해하는 것에 무관심하다. (유전자의 관점에서 자기 인식의 여부는 원칙적으로 중요하지 않다.)

유전자의 대리인인 우리 뇌는 우리 자신을 이해하는 데에 지대한 관심을 가지고 있다.

눈은 눈 자신을 보지 못하지만, 어떻게 해야 볼 수 있을까? 자연적으로 주어지는 ’거울’은 결국 타인이다. 타인은 우리의 거울이 되며 우리는 타인의 거울이 된다.

자기 인식 능력과 마음 이론

자기 자신을 가장 잘 안다는 통념에 비해 내가 나 자신에 대해 무지함.

유기체의 진화의 관점에서 외부환경보다 자신을 먼저 인식해야 할 긴급성이 없기 때문이다.

마음이론은 결국 타인의 머릿속에 있는 것을 추론하는 능력이며, 이를 자기 자신에게 적용하면서 자기인식은 나중에 출현한다.

자기인식 능력과 자기지시의 역설

기능은 반드시 역기능을 낳는다.

그 기능으로는 해결될 수 없는 다른 문제가 반드시 발생한다.

자기인식 능력도 하나의 기능이므로, 이 또한 새로운 문제를 낳는다.

자기지시의 역설들(자기인식능력을 가지면서 발생하는 자기지시의 역설. 이는 우리의 지능으로 이 제를 해결할 수 없다.)

자기지시의 역설에 대한 해결을 모색하는 것 자체가 우리의 지능적 착시(지적인 착시)인 것이다.

이발사의 역설은 현실적인 의미를 가지지 않는다.

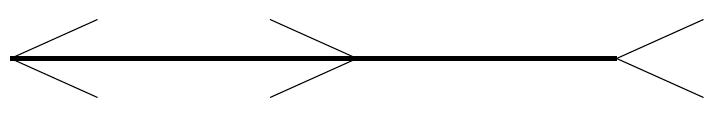

착시 : 뇌의 배선이 그렇게 되어 있기 때문이다. (시각적인 착시이든, 지적 기능의 착시이든.)

길이를 객관적으로 인식하는 문제는 시각이 목적하는(해결해야 하는) 문제는 아니다.

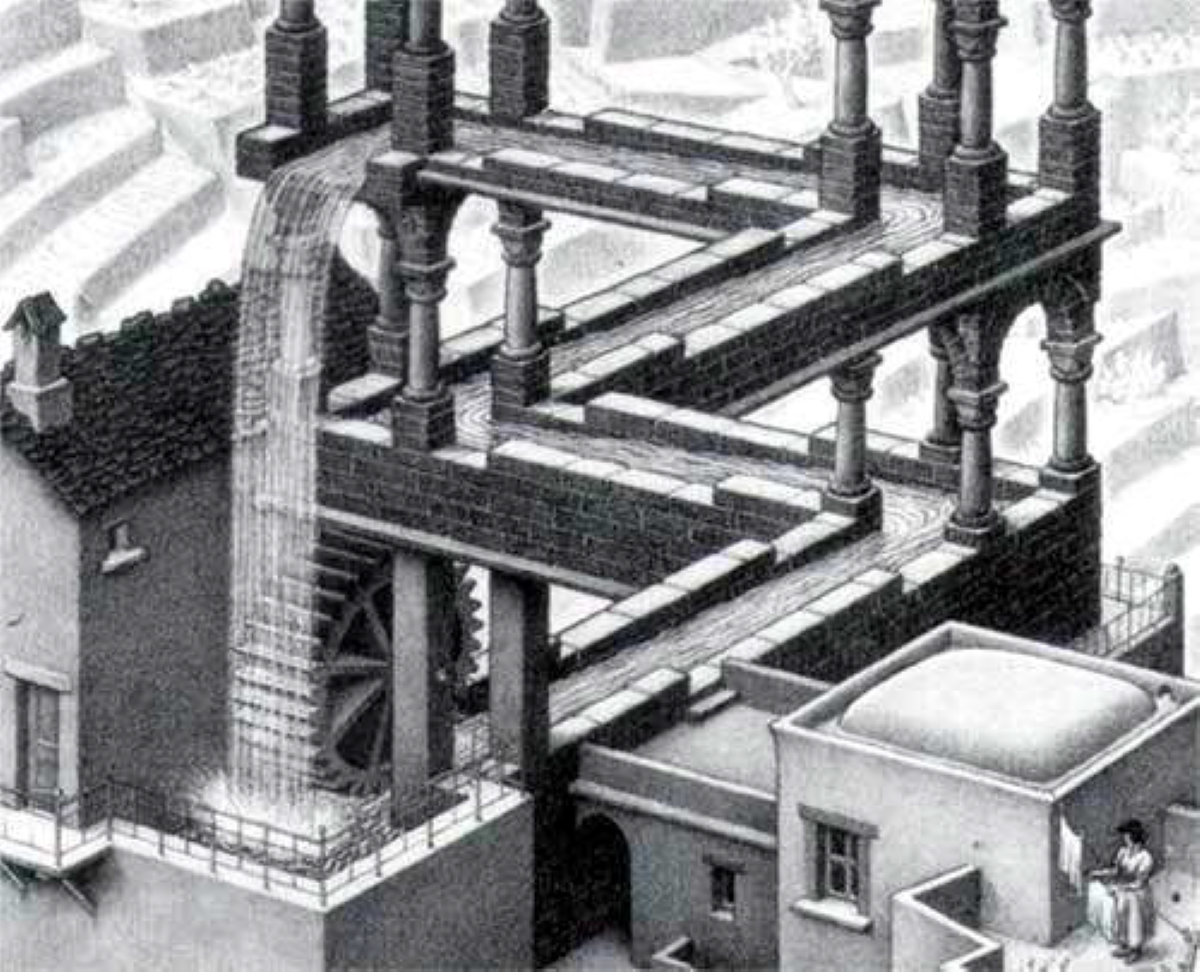

착시 그림이 성립한다고 보는 것이 시각의 착시이다.

이발사의 말 등 자기 지시를 포함한 말이 말이 된다고 생각하는 것은 지능의 착시이다.

자기인식의 문제 → 자유의지의 문제로

우리가 자유의지를 가지고 있는지 알아낼 수 있는가? 혹은 그것을 알아내는 것 자체가 불가능할까?

’내’가 ’나 자신’에게 묻는 물음.

분리될 수 없는 것을 분리해서 물어보는 것.

‘나 자신’이라는 개념 자체가 의사결정 과정과 분리될 수 없는 것이다. (의사결정 자체가 나 자신이다)

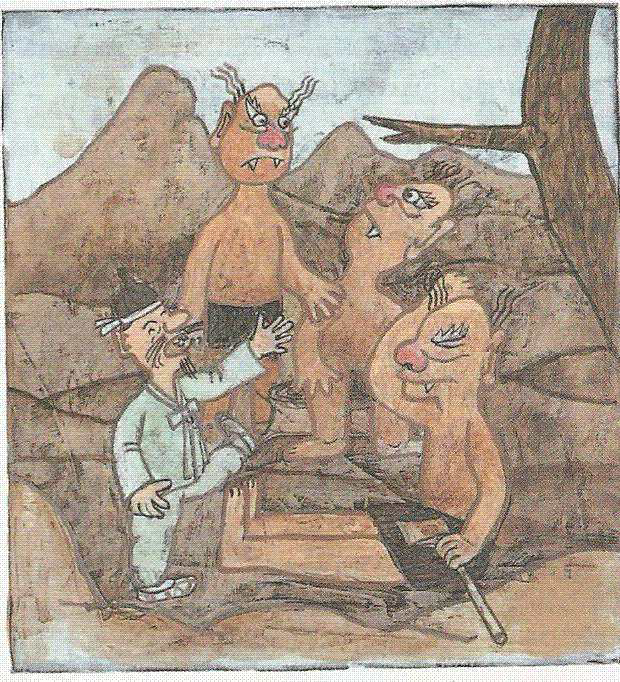

도깨비 이야기. 도깨비가 절대 맞출 수 없는 수수께끼를 낸 나무꾼.

“왼쪽으로 자빠질까? 오른쪽으로 자빠질까?” 라는 물음(수수께끼)로 성립한다는 생각 자체가 지능의 착시.

문법적으로는 도깨비들에게 하고 있는 것이나, 실제로는 나무꾼이 자기자신에게 하고 있는 물음으로 볼 수 있다.

도깨비들이 이 수수께끼를 못 푸는 것과 마찬가지로 나무꾼도 이 수수께끼를 풀 수 없다. 의사결정 자체가 자기 자신이므로 결정되기 전까지는 본인도 알 수 없다.

도깨비들의 답변에 따라 정해지는 것이라 할 수도 없는 것이, 도깨비들의 답과 일치하게/반대로 자빠질 자유를 가지고 있다.

애당초 답을 할 수 없는 물음이므로 문제가 올바르게 구성된 것인지 다시 생각해 봐야 한다.

“나에게 자유의지가 있을까? 없을까?” 라는 질문은

정당한 물음으로 생각. (사실은 잘못구성된 물음인데)

우리의 지능으로 답을 구할 수 있다고 생각. (사실은 우리의 지능으로 답을 구할 수 없음)

우리의 지능(자기 인식 능력)이 애초에 해결을 목적으로 하지 않았던 새로운 문제이므로, ‘자기’라는 개념이 인간의 의사결정 과정과 무관하게 존재하는 별도의 실체가 아니라는 것을 이해하고 나면 자유의지의 존재에 대한 답을 기대할 필요도 없다.