[과철이] Lec 20 - 부분과 전체의 관계 : 복잡계 네트워크와 창발

Precaution

서울대학교 김영 교수님의

과학의 철학적 이해23-2 의 Lecture note 입니다.

과학적 세계관과 낭만주의적 관점의 반발

진행되는 탐구 물음들:

“전체는 부분들의 합보다 크다.”는 것이 어떻게 가능한가

생명이란 그저 물질 단위들의 기계적 조립물에 불과한가

우리가 물질과 구별되는 비물질적인 정신(영혼)이 존재한다고 생각하는 까닭은 무엇인가

부분과 전체는 어떠한 관계인가

낭만주의적 관점의 문제 제기 : 단순한 것들(물질 단위)이 모여 어떻게 이토록 복잡한 것(인간의 뛰어난 지능, 복잡한 감정, 고차원적 의식, 생명의 신비한 특성)이 나올 수 있는가?

레고블럭을 조합해 봐야 단순한 물질 덩어리에 불과한다. 물질을 조합한 것에서 어떻게 비물질적인 정신(영혼)이 나올 수 있는가?

복잡계 네트워크 과학의 답변 : 단순한 것이 모여도 매우 복잡한 것이 출현할 수 있다. (질적으로 전혀 다른 특성이 나타날 수 있다.)

부분과 전체 : 복잡계(complex system)과 창발(emergence, 돌연히 출현) (갑자기 나타남)

local level에서 상당히 단순한 unit과 단순한 규칙에 의해 조립이 되었지만, 창발성이 생겨 global level에서 시스템 전체적인 질서와 조화가 생김.

창발 : 단백질 분자는 살아있지 않지만, 그들의 집합체인 생물은 살아 있다. 구성요소가 개별적으로 갖지 못한 특성이나 행동이 전체 구조에서 자발적으로 돌연히 출현하는 현상.

복잡계의 특성으로, 흰개미들은 개체로서 집을 지을 만한 지능이 없지만, 그 집합체는 거대한 탑을 세운다. 이러한 자기조직화 능력들이 창발에 의해 나타난 특성

어떠한 개념에 대한 명확한 정의가 없더라도 충분히 발전할 수 있다. (ex 생명의 완벽한 정의는 없지만, 생명과학은 발전을 거듭해 왔다. 완벽한 정의는 어렵지만 생명이라는 개념이 무의미하지는 않은 것)

복잡계 과학 : 완벽한 정의는 쉽지 않으나, 여러 참신한 아이디어와 통찰을 제공, 융복합적 탐구를 촉진하며 발전.

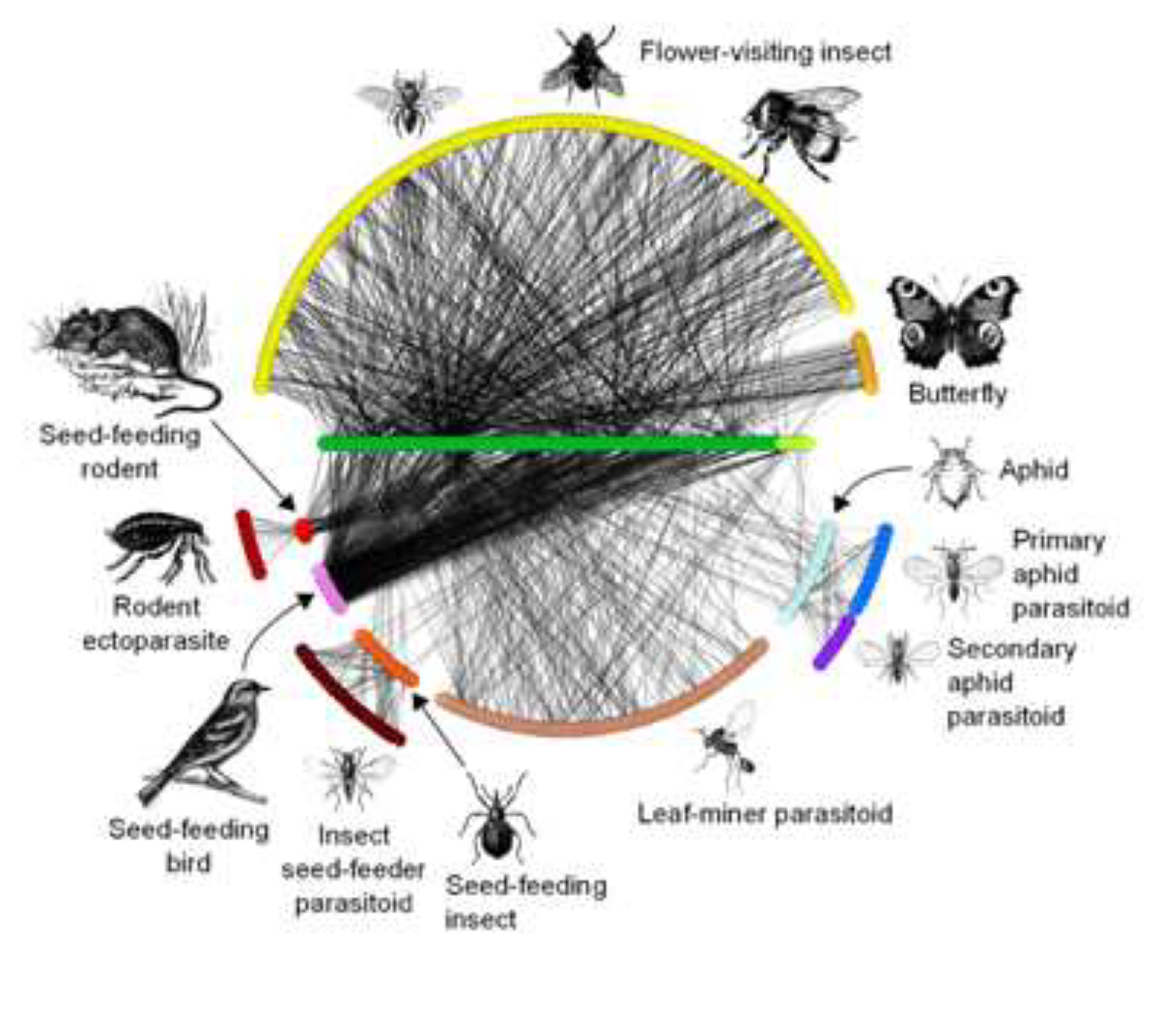

개미들, 꿀벌들, 생태계 자체, WWW(world wide web), 두뇌 신경망, 인체 면역, 경제, 도시, 사회적 관계 모두 복잡계 네트워크이다.

복잡계의 기본적 특성들 :

복잡계는 모두 개별 구성 요소들의 커다란 네트워크로 이루어져 있으며, 상대적으로 단순한 규칙을 따르며, 중앙 통제자나 리더같은 것은 없다.

복잡계는 정보 처리 시스템이다. (개별 구성 요소들은 끊임없이 정보와 신호를 생산하고 주고받고 처리하며 상호작용 함)

복잡계들은 적응해 나가면서 스스로를 변화시킨다.

복잡계 과학을 예견하는 사례들

뉴턴 역학 (근대 과학의 결정론적 세계관에서 유래) : 단순한 질량점들이 단순한 법칙을 따르는데, 그 전체적 결과를 정확히 계산하거나 예측할 수 없는 문제점이 내포 . (“3체 문제” : 일반해를 구하는 것이 불가능함.(푸앙카레))

아담 스미스와 보이지 않는 손 : 자신의 이기심의 극대화를 추구하나 보이지 않는 손에 의해 전체시장은 조화에 이른다. 결국 전체적인 결과가 어떻게 될지 정확히 계산하거나 예측하기 어렵다는 점에서 시장이 복잡계이다.

탐구 방법론의 문제 : 전체를 어떻게 탐구할 것인가?

낭만주의자는 구체적 탐구 방법론을 제시하지 못하고 있음

과학자 진영에서도 뾰족한 방법이 있지는 않았으나 컴퓨터 과학의 발전과 더불어 탐구 방법론적 진전 생김

컴퓨터 시뮬레이션이 가능해짐(일종의 사고 실험)

분과 공동체 형성, 연구자 증가, 사회적 관심과 지원

복잡계 네트워크의 특성

일반적 통념은 중앙통제자가 있음을 전제하나, 복잡계 네트워크에는 리더나 중앙통제자가 따로 존재하지 않는다.

그 통제자를 통제하는 것은 무엇인지 거슬러 올라가다 보면 무한 소급(무한 퇴행)에 빠지게 된다.

- 전통적 유기적 관념에서는 서로 다른 기능들이 유기적으로 결합한다고 생각하나, 전체를 구성하는 것은 기본적으로 동일한 단위(개체)들이다. (단위들 사이에 적어도 그 유래에서 본질적 차이는 없다)

- 일반적 통념은 단순한 것에서 복잡한 것이 나올 수 없다고 하나, 단순한 것으로부터 그것의 단순함을 뛰어넘는 복잡성이 출현할 수 있다.

- 규칙이 단순하다면 전체적인 결과를 예측하는 것이 충분히 가능하다고 생각하나, 그 전체적 결과를 예측하기 쉽지 않다.

커다란 사건에는 커다란 원인이 존재한다고 생각하나, 사소한 원인이 커다란 사건을 야기할 수 있다.

나비효과 : 보통 때 일어나는 흔한 사건이 커다란 격변의 원인이 될 수 있다는 것으로 이해해야 한다. 커다란 원인이란 애당초 존재하지 않을 수 있다.

워렌 버핏은 주식 투자로 손꼽히는 부자가 되었는데, 큰 인물이기 때문에 커다란 성공을 거둔 것인가?

주식 시장에 그런 사람이 존재하지 않는 것이 이상한 시장이다. 시장의 논리에 의해 그런 사람이 반드시 존재하게 되어 있다.

영국의 투자자 모집 : 무작위의 주식예측 편지를 보내고, 결과를 맞춘 쪽으로 계속 편지를 보냄

- 네트워크는 자신의 위치에서 고정된 채로 상호작용하지 않고, 끊임없이 버려지고 새로 충원된다. unit 자체는 변화하며 교체되지만 전체 네트워크는 적응하며 유지된다.

개미 개체는 어떻게 자신의 행동을 결정할까? : 우리 바로 옆에 있는 이웃 개체를 보고 자신의 행동을 결정하게 됨. 개체는 전체 시스템을 인식할 수 없다. 국지적 정보만을 이용해 자기 일을 하므로 한마리의 개미가 인식하는 세계는 거리 차원으로 제한되어 있다.

우리는 이 세계를 완전히 이해할 수 있는가? (unit이 시스템 전체를 이해할 수 있나?) 2차원의 사람이 3차원의 전개도까지 도달했다고 하여도 ’접는다’라는 개념을 알아낼 수 없으며(원리적으로 불가능), 이를 상상할 수 도 없다.

생명은 어떻게 출현(탄생)하게 되었을까?

진화생물학의 표준적 견해는 확률에 의해 생명이 자발적으로 발생했음을 전제한다. 확률이 0은 아니나, 우주적 확률을 계산해 보았을 때 너무나 낮은 확률임을 알 수 있다.

이러한 확률에 의한 자발적 발생은 믿기 어렵다. “우리는 기대된 존재이다.”

비주류 관점의 견해로는 “우리가 다뤄온 과학에는 자신을 만드는 계(system)에 대한 이론이 없다.”