[과철이] Lec 03 - 인간의 자기중심성 : 사회•문화적 접근

인간의 자기중심성을 사회문화적 관점에서 접근하며, 자문화중심주의와 과학의 의미를 탐구한다. 자문화중심주의는 자신의 문화적 기준으로 타 문화를 평가하는 태도를 설명하고, 과학은 인간이 자기중심성을 벗어나도록 돕는 수단으로 제시된다. 인간은 자연의 일부로서 특별한 존재가 아님을 강조하며, 과학 탐구의 본질과 인간의 인식 편향, 오류 관리 이론을 통해 생존과 번식에 유리한 적응적 착각의 필요성을 논의한다.

Precaution

서울대학교 김영 교수님의

과학의 철학적 이해23-2 의 Lecture note 입니다.

인간의 자기중심성의 사회-문화적 접근

개인적 차원의 자기중심성이 사회 공동체 차원에서의 자문화중심주의로 확장됨.

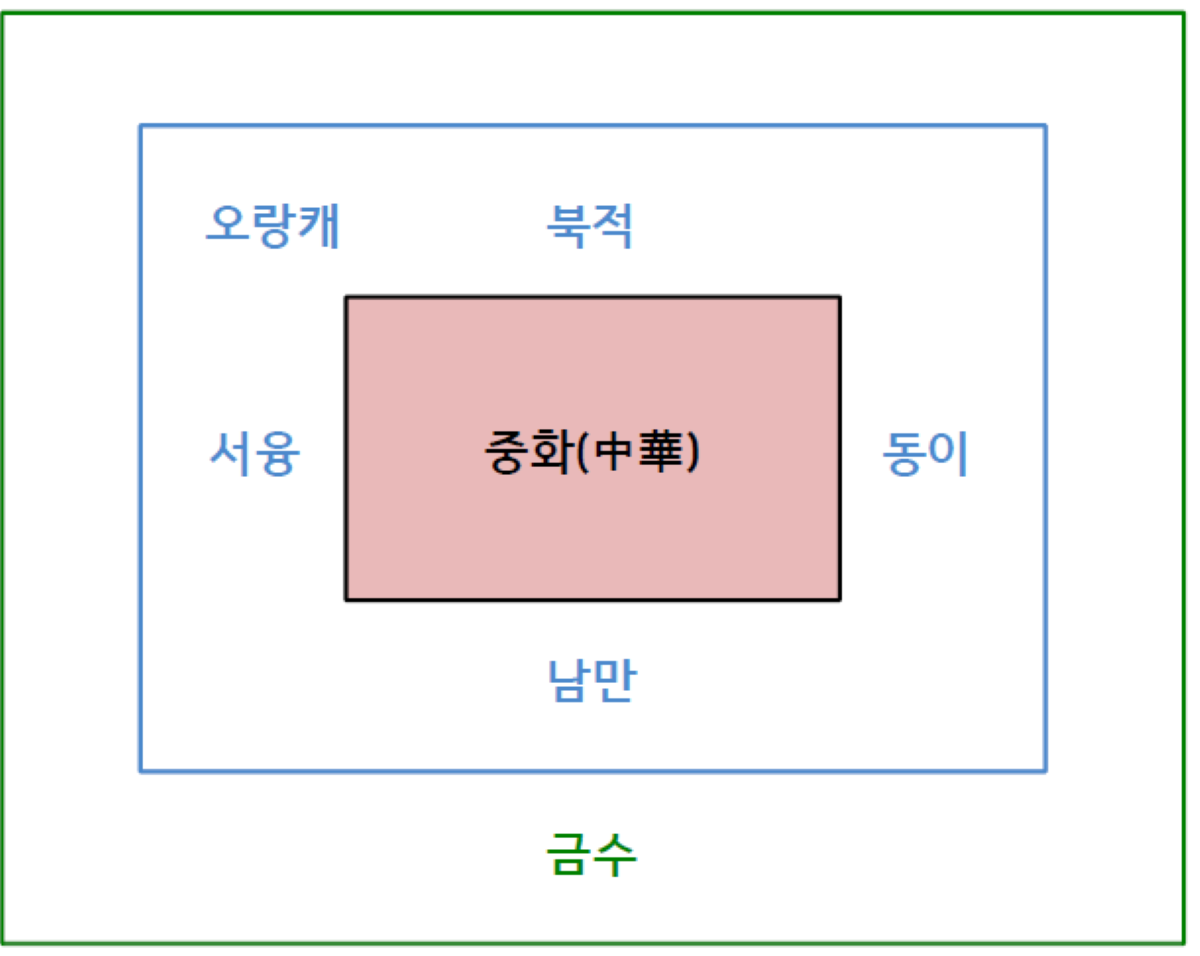

자문화중심주의 (ethnocentrism)

자신이 속한 문화나 민족의 관습, 가치, 규범, 지식을 기준으로 다른 문화를 바라보고, 인식, 평가하는 태도와 관점.

자기의 문화와 종족의 우월성을 배타적으로 내세운다.

- 중화사상, 바벨탑 (지구라트 : 하늘과 땅의 기초가 되는 집, 그 곳이 우주의 중심이라고 생각함.), 그리스 문명(지중해, 지도.)

- 고대 부족 명의 의미 : 사람, 자기 부족이 아닌 사람들은 진짜 사람이 아니라고 생각.

현존하는 사회 집단에서도 자문화중심주의가 발견됨. (인종차별, 배타적 민족주의) 그러나, 급속한 변화가 감지되고 있다. 국가들이 빠른 속도로 독립성을 잃고 있다.

- 지구가 둥글다는 것을 깨닫고 나서도, 세계지도를 그릴 때 자신들의 위치를 중심에 놓았다. (근동, 극동 등의 명칭도 이러한 이유에서 유래됨)

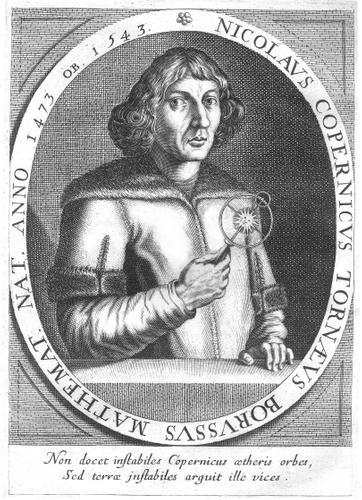

문화 충격의 사례 : ‘지리상의 재발견’, ‘대항해시대(1492)’, ‘코페르니쿠스 전환(1543, 천문학 혁명)’

1492년 서인도 제도에 도착한 콜럼버스

과학의 의미성 : 자기중심성에서 벗어남

과학은 우리에게 어떠한 의미를 갖는 것인가

일반적 통념과 대중적인 시각에서는 과학이 인류에게 유용한 도구일 뿐이라는 도구적 관점이 있음

무엇보다도 과학은 인류 복지 증진을 위한 수단적 가치를 가짐.

However, 과학이 우리에게 존재하는 가치를 함축해 보면, 과학은 우리로부터 자기중심성에서 벗어날 수 있도록 하였음. 우리 자신이 뿌리에서부터 자기중심적 존재라는 것을 명백히 밝히고 깨닫게 함

과학이 우리에게 말해주는 바는 ‘인간은 지구라는 현관에 버려진 갓난아이’ 라는 사실. (인간은 던져진 존재이다, 우리는 사막 같은 이 세계에 불시착한 존재이다 <생텍쥐페리, 어린왕자>)

자기중심적 세계관이 깨질 때 곧바로 철이 들면서, 성숙하고 안정된 상태가 아닌 ‘방황’(혼란, 위기)를 겪게 된다.

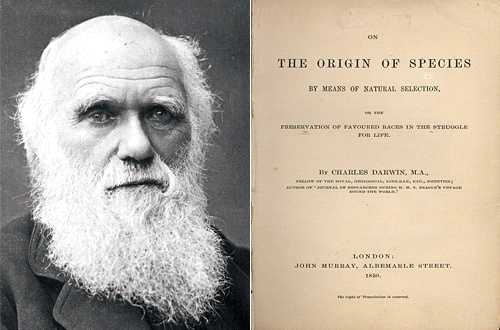

진화론으로 인해 ‘고독의 아픔’(애당초 부모가 없는 버려진 갓난아기와 같은 존재임을 깨달음)이 다가왔으며, 도덕성을 잃고, 냉담한, 인간에 대한 무관심한 시스템으로 변했다고 한다.

과학이 말하는 인간 존재의 의미에 대한 답 : 존재하는 것 말고는 아무런 목적도 없다.

과학에 대한 공포, 부정, 태만, 과학이 인간을 소외시킨다는 사고방식 배태 (낭만주의적 반발)

과학의 시대를 통해 대다수 사람들이 받아들이기 힘든 냉혹한 진실이다. (이 세계는 우리의 소망에는 무관심함.)

이러한 사실이 주는 실존적 함축 : 우리 삶의 의미는 우리 스스로 찾아가야 한다.

1543년 코페르니쿠스, 《천구의 회전에 관하여》

1859년 찰스 다윈, 《종의 기원에 관하여》

자연의 존재로서의 인간

인간은 자연의 일부이고, 자연과 동일한 원리를 따른다, 인간은 자연 세게에 속한 자연스러운 물체일 뿐, 뭔가 특별한 물체가 아니라고 생각하는 것이 타당하다.

자기중심성으로부터의 탈피 → 인간이 자연의 ’꼭대기’에 서있는 것이 아님. 인간이 이 세계의 목적이 아님을 의미함.

우리는 과학 탐구에 적합한 존재인가?

과학 자체가 그렇지 않음을 말해주고 있다.

우리가 타고난 본성이 ’자기중심성’이지만, 과학과 같은 것을 발전시킨 존재는 인간이 유일하다.

인간이 과학탐구를 목적으로 진화한 것도 아니며, 인간의 편향들은 객관적 인식과는 동떨어져 있음.

- 프란츠 뮐러-라이어 착시 : 길어보이는 선분이 객관적으로 길이가 다름을 이해한 다음에 다시 보아도, 길이는 달라 보이지 않는다. 이는 뇌의 배선(신경망)이 바뀌지 않았기 때문이다.

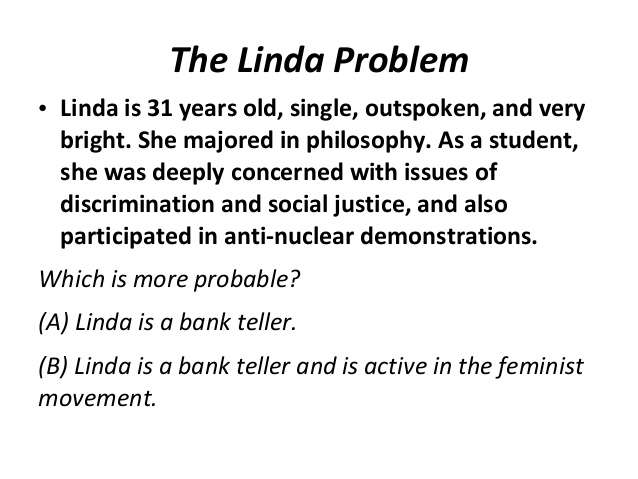

- “the Linda Problem” : 삶에 관한 편향을 가지고 있다는 증거

진화한 항행 이론, 내리막 착각 가설

높은곳에 대한, 진화한 두려움이 인류의 인식 속에 내재되어 있음

“진화한 항행 이론” : 높은 공간으로 올라가거나 내려가는 것이 수평 공간의 항행보다 더 어려운 적응 문제를 만들어 낸다.

산을 올라갈 때보다 내려올 때 사고가 많이 난다

실제로 위로 올라갈 때보다 아래로 내려가는 것이 훨씬 위험하여 추락 사고가 더 많이 일어난다.

아이가 높은 곳을 쉽게 올라가나, 내려오지는 못함.

통제 실험을 통해 위에서 내려볼 때가 밑에서 올려다 볼 때 수직 거리를 32% 더 크게 지각한다.

오류 관리 이론 (EMT)

인간은 선택의 비용이 적은 쪽의 오류를 저지르도록 하는 ’적응적 편향’을 선호한다.

뱀과 거미를 일단 무조건적으로 경계하는 오류를 저지름

이와 마찬가지로 시각, 지각적 적응이 수직거리 평가시 높은곳(더 위험한 쪽)의 위험에 대처하기 위해 발달한 적응이다. (생존확률을 높여주는)

착시, 착각, 오류가 부적응의 결과가 아님.

지각적 적응이 항상 사물을 정확히 지각하도록 하는 것은 아니다. ‘적응적 착각’ (편향, 지각적 쏠림, 지각적 비대칭)을 일으키도록 설계.

자연선택의 우선 순위은는 지각적 정확성 (사물에 대한 객관적 인식)이 아니라, 상대적으로 단기적인 생존과 번식이기 때문이다.

어떤 오류가 생존, 번식에 도움이 된다면 그 오류를 저지르는 유기체(유전자)가 선택될 것이다.

객관적 인식과는 무관하게 적응적 착각을 일으키도록 설계된 것이 우리 지각 시스템에 다수 존재.

- “죽는 것 보다는 속는 것이 낫다.”

- “백번 잘해도 한 번 잘못하면 소용없다” → 100개의 선플보다 1개의 악플이 나에게 끼치는 비용의 영향이 너무나도 크기 때문.

보험회사의 존립 근거 또한 오류 관리 이론에 의해서 설명될 수 있음.

인류는 사물을 더 잘 볼 수 있도록, 객관적으로 인식할 수 있도록 발전해 왔다 (X) : 실제로 그렇지 않다는 것.

자기중심성 개념의 모호성

다른 개념들이 그렇듯이, ’자기중심성’이라는 개념 또한 엄밀하지 않고 명확한 기준이 있지 않음.

‘자신’ 이라는 것이 명확히 무엇인지 규정하기가 어렵기 때문이다

자기 중심성 개념은 여러 논의를 위한 불쏘시개나 징검다리 개념으로 생각할 것.

철이 없던 시절에 자기중심적 세계관 지배 → 방황과 혼란의 시기, 뇌의 발달과 문화 충격, 사회적 과정(사회화) 등에 의해 깨지면서 자기중심성에서 벗어나 철이 들게 됨

개인의 자기 중심성 개념에서 사회 공동체 차원의 자기 중심성으로 확장해 볼 수 있다.

사회 공동체 차원에서의 자문화중심주의의 사례

- 자문화중심주의(ethnocentrism)가 지배

- 문화 충격, 외적 충격, 내적 모순 등 여러 요인에 의해 자문화중심주의 붕괴

- 사회적 혼란과 위기가 발생하지만, 이를 사회 공동체가 성공적으로 대응한다면,

- 자문화 중심 주의를 벗어나 보편적 관점으로 이행 가능

자문화 중심주의가 지배하던 사회에서(민족주의, 인종차별주의 등) 사회적 혼란과 위기가 발생하고 문화충격, 외적충격, 내적 모순 등 여러 요인에 의해 깨지면서 사회공동체가 붕괴나 소멸하지 않고 성공적으로 대응한다면 자문화중심주의에서 벗어나 보편적 관점으로 이행하게 됨.

자문화중심주의가 지배하던 보수적인 사회에서 여러 혁명(구텐베르크 혁명, 대항해시대, 종교개혁, 코페르니쿠스 혁명)들에 의해 전통 사회가 소멸하면서 현대 사회 이행

자기중심성은 가치론적으로 인간중심주의를 의미할 수도 있음.

자기중심성 개념을 통해 세계인식의 발달과정을 살펴보면 과학과 지식의 발전은 코페르니쿠스의 원리(“우리는 세계의 중심이 아니다”)가 강화되는 방향으로 진행되어 왔다는 것을 알 수 있다.